De todas las modificaciones que introduce la RAE, una de las que me resulta más inquietante, por su agresividad gráfica, es la relativa al adjetivo o prefijo "ex", con el significado que tiene en fórmulas como "ex marido", "ex primer ministro", etc.

El criterio RAE antiguo era el siguiente:

ex. (de ex, prep. lat.)

1. adj. Que fue y ha dejado de serlo.

2. com. Persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja sentimental de otra.

"Ex", en la primera acepción, es un adjetivo; en la segunda, un nombre (neutro en cuanto al género). Cabría observar que como adjetivo es un tanto anómalo, ya que no admitiría posponerse al sustantivo que modifica ("ex marido", pero no "marido ex"). Curiosamente, en el Panhispánico de Dudas (integrado on line al DRAE, con el cual debería estar de acuerdo) el enfoque es diferente:

ex. 1. Prefijo autónomo de valor adjetivo, procedente de una preposición latina, que se antepone a sustantivos o adjetivos con referente de persona para significar que dicha persona ha dejado de ser lo que el sustantivo o el adjetivo denotan. Se escribe separado de la palabra a la que se refiere, a diferencia del resto de los prefijos, y sin guion intermedio: «Mi hijo no se fue solo, sino con su padre y mi ex suegra» (Díaz Piel [Cuba 1996]); «El ex alto cargo de Obras Públicas aseguró que con su misiva solo pretendía agilizar procedimientos administrativos» (Mundo [Esp.] 5.10.96). No se recomienda su empleo antepuesto a sustantivos o adjetivos referidos a cosas: «Presidenta del comité de mujeres de esta república ex soviética de Asia Central» (Mundo [Esp.] 23.8.95); «Las mayores incertidumbres las plantea la ex URSS» (Puyol Migraciones [Esp. 1993]). En ese caso es preferible el uso de adjetivos como antiguo, anterior, o de adverbios como anteriormente: esta antigua república soviética, esta república anteriormente soviética, la antigua URSS. Se escribe siempre con minúscula, aun cuando acompañe a sustantivos escritos con inicial mayúscula. No debe confundirse con el prefijo inseparable ex- (‘fuera’).

Se escribe igual, pero ahora es prefijo, y además, "autónomo". Una autonomía relativa. Parece que esa inconsistencia es lo que molestaba a la Academia y por eso decidieron que había que acoplarlo con el elemento que modifica. El resultado es una serie de palabras curiosas como exfutbolista, exesposa, exjuez, exalcalde, y algunos homónimos nuevos como exactor (recaudador de impuestos y ex histrión) o expreso (explícito y ex presidiario). Un problema más grave aún sería la distorsión lógica que se produciría con los compuestos como "primer ministro" o "director ejecutivo". Esta dificultad se me hizo patente al leer una noticia sobre el general Noriega, al que se referían como el "exhombre fuerte de Panamá". Aquí "ex" parece modificar sólo a "hombre", de manera que se nos induce a pensar en un ex hombre (sea esto lo que sea) al que se caracteriza por su fuerza. También encontramos "el exministro y exalto representante de la Unión Europea Javier Solana". Sin embargo, felizmente, de algún lugar ha salido una norma general para los prefijos que permite superar el inconveniente:

prefijos (escritura)No sé de cuándo es esta regla pero los periódicos no están muy seguros sobre ella:

Los prefijos se escribirán unidos a la base léxica cuando esta consta de una sola palabra y separados cuando sean más: exministro, vicepresidente, antivirus, ex capitán general, pro derechos humanos, etc. (http://www.fundeu.es/resultados-busqueda.html)

«No tienen fundamento». Eso declaró ayer el ex primer ministro islandés, Geir H. Haarde, en el juicio que comenzó ayer en su contra. (ABC, 6-3-2012)

El exprimer ministro islandés Geir H. Haarde afronta hoy el inicio del juicio en el que se le acusa de negligencia (El País, 5-9-2011)

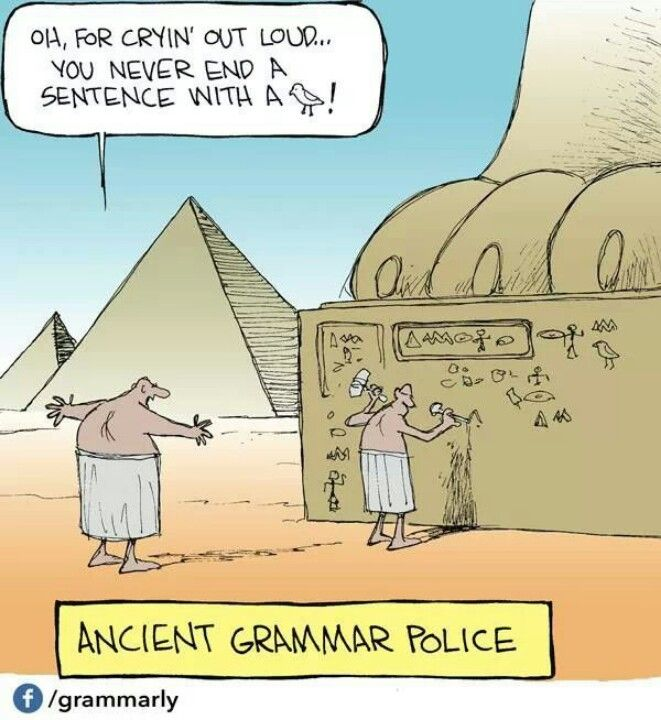

Islandia se ha arrogado el mérito de ser el país pionero en sentar en el banquillo de un tribunal a un exprimer ministro (El Periódico, 6-3-2012)Como consecuencia de la confusión que nos producen las decisiones de la RAE, institución a cargo de humoristas gráficos, periodistas o actores (ya es hora de que se incluya algún mediocampista), uno necesita elaborar algunas meta-reglas acerca de como conducirse con respecto a la ortografía, es decir, reglas pragmáticas:

1- Si el usuario del castellano no tiene que rendir cuentas a nadie, escriba con arreglo a las normas que más le gusten (J. R. Jiménez no usaba la "g" y obtuvo el Nobel).

2- Obviamente, si es empleado, siga las normas de su empleador.

3- Si es profesor de castellano en cursos de adultos, enseñe las normas de la RAE con filosofía, o sea, relativizándolas.

4- Si es maestro de primaria y tiene escrúpulos, enseñe matemáticas.